Un voyage narratif des années 1600 vers le futur

1675 GLI ALBORI DI UNA NUOVA STORIA

Sono guardiano del bosco da così tanti anni... Immagina la mia vita, quieta, ferma nel silenzio del tempo che scorre... anni, centinaia. Ne ho visti io di fatti! E ancor più mio nonno che mi raccontava del 1600, che verso la fine aveva visto la nascita di una fucina nella borgata qui vicino.

A metà del secolo la gente si ricordava ancora della grande pestilenza che aveva colpito nel 1630 l'Italia e tutto il nord-Europa, proprio quella descritta dal Manzoni, che aveva decimato un terzo della popolazione europea. E ci fu anche una grande piena del Soana nel 1654 proprio a Ronco. Ma la forza dei montanari, sopravvissuti nelle tante piccole borgate tra guerre e persecuzioni, alcuni decenni più tardi si trasformò in un'industria fiorente: quella del rame.

Perché terra da coltivare ce n'era poca e la vera ricchezza erano i metalli: rame e ferro, estratti nelle miniere di Ronco, Valchiusella e Sparone.

Li vedevo passare, avevano sulle spalle grandi gerle piene di pietre, i più forti portavano anche decine di chili. "Un uomo era pagato bene, un asino metà di un uomo e una donna metà di un asino".

1700. UN'ECONOMIA FIORENTE

Pensate che, mentre a Torino proseguiva la costruzione della Reggia di Venaria, in tutta l'Europa si dipingono scenari di guerra che fanno aumentare vertiginosamente la richiesta di metalli per la costruzione di armi (ferro e rame). I sistemi produttivi sorgevano di preferenza lungo i corsi d'acqua, perché l'energia della caduta azionava le ruote idrauliche. Ecco perché la nostra Fucina è proprio qui, così vicina al torrente Soana!

Iniziano anche ad arrivare dal Nuovo Mondo le piante alimentari, come mais, patate, pomodori e cacao.... ma la patata soprattutto era perfetta per la coltivazione sui terreni di montagna.

Dunque, lavoro e cibo... il connubio perfetto per l'espansione demografica. Nuove borgate vengono costruite, proprio quelle che vedete ancora oggi abbandonate in mezzo ai boschi e lungo le strade, ma allora erano vive, piene di famiglie e di animali, una vera ricchezza! Sulle tracce dei sentieri si iniziano a costruire strade e ponti e le montagne sono frequentate per l'aria pura dai primi villeggianti.

1800. DALLA PIANURA VERSO LA MONTAGNA

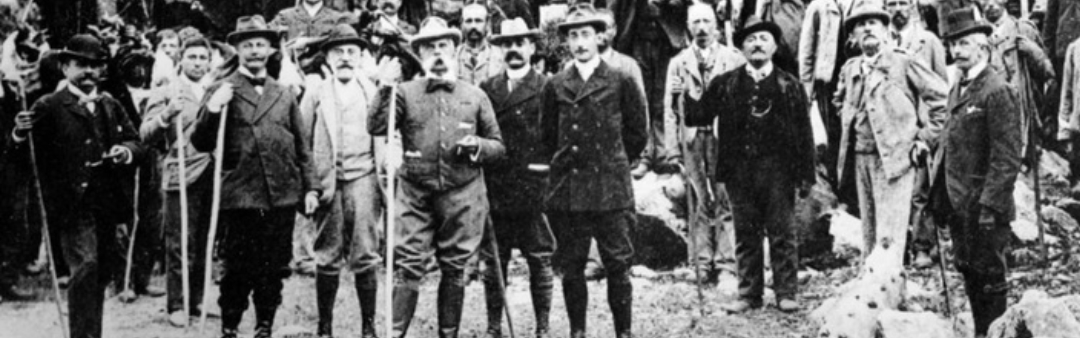

All'inizio dell’Ottocento, per le classi nobili e la borghesia, la montagna diviene sempre più luogo abituale di villeggiatura, da noi soprattutto a Cogne e Ceresole. Ma salgono anche alpinisti e scrittori: il Duca degli Abruzzi e Quintino Sella conquistano più volte il Gran Paradiso, il Carducci scrive nel parco l'ode "Salve Piemonte" e Vittorio Emanuele II istituisce la riserva reale di caccia a metà del secolo. Il Pian dell’Azaria, qui in Valle Soana, diviene luogo prediletto dei Savoia per la caccia.

Intanto l'arte della Fucina è sempre più intensa e raffinata: ovunque nei centri abitati si aprono botteghe (boite); le pentole di rame arricchiscono i mercati e le fiere e i ruga percorrono le valli animando le piazze al grido "Magniiin!!!" ... battevano con un mestolo una pentola e le donne arrivavano portando le pentole usate da ri-stagnare.

È proprio in questo secolo così fiorente che i mestieri tradizionali delle nostre valli vengono conosciuti anche in pianura, perfino all'estero: li chiamavano mestieri itineranti, erano spazzacamini, vetrai e calderai. Però verso la fine del secolo le miniere cessano di funzionare e alla Fucina arrivano per la fusione solo gli scarti e i rottami di altri oggetti.

È il 1850 quando i Signori Magnino acquistano la Fucina dalla famiglia Polla Mattiot, che a loro volta l'avevano acquistata dalla Famiglia Calvi.

1900. L'INDUSTRIALIZZAZIONE E LA CRISI

Sono gli anni del grande fermento in Europa centro-occidentale e la capitale è Parigi. Qui, già nell’800, arrivano i primi emigranti, perlopiù vetrai stagionali, che con il tempo decidono di trasferirsi stabilmente, portando con sé l’intera famiglia. Una classe liberale borghese e dinamica, dominata da un'élite industriale e ricca, si diverte con leggerezza nei locali della Belle Époque, ma è destinata a dissolversi con lo scoppio della Prima guerra mondiale, che assorbirà per le armi tante risorse, compresi scarti e rottami, che non potranno più essere usati nella Fucina.

Intanto in città si sviluppano le grandi industrie, la FIAT a Torino e l'Olivetti a Ivrea, come anche industrie tessili, chimiche e alimentari.

Già dalla fine del 1800 le condizioni di vita nelle campagne e nelle valli alpine diventano sempre più povere e con il mito della ricchezza in città sempre più persone partono alla ricerca di fortuna: molti artigiani del rame vengono impiegati a Torino come battilastra. Alla fine della Seconda guerra mondiale l'Italia è un Paese distrutto: mentre le città sono rase al suolo, campagne e montagne diventano le uniche zone in cui si trovava ancora qualche risorsa per sfamarsi.

ANNI '50 IL BOOM ECONOMICO... MA LA MONTAGNA NON CE LA FA

E mentre assistiamo all'inarrestabile rinascita economica degli anni '50, sempre maggiore si fa il divario tra nord e sud, tra città e campagne. Dalle montagne la gente scende nei fondovalle, più comodi e pianeggianti, dove era più facile lavorare.

In tutto il mondo si afferma l'uso dell'alluminio, già scoperto a inizio Ottocento, apprezzandone la leggerezza e la facilità di lavorazione.

La concorrenza tra la grande industria nelle città e i piccoli centri produttivi in montagna diviene insostenibile. Nel 1952 la Fucina da rame chiude i battenti e nel 1996 i signori Magnino la donano al Comune di Ronco.

Solo alla fine del secolo e perché nulla della sua storia possa andare perduto, vediamo stringere un’amicizia di intenti tra il Comune e il Parco, che si impegnano a ridare vita non solo a questo gioiello, autentica testimonianza proto-industriale, ma anche all’intera borgata. Anticipando i tempi, gli Enti si danno obiettivi ambiziosi, concependo la rinascita di Castellaro come parte di un più ampio sviluppo della Valle. Tutto questo però non succede… Ancora!

E POI PROPRIO NEL 2022

Dal 1997 al 2001 il Parco Nazionale Gran Paradiso lavora al progetto di recupero del bene, con il ri-allestimento degli interni e il restauro di attrezzature e macchinari originali, per mostrare la Fucina al pubblico così come la potete ammirare oggi. Il bene viene riconosciuto come Ecomuseo e annoverato nella Rete nazionale e provinciale degli Ecomusei.

Ma pochi anni dopo, nel 2008, una notizia: si scopre il danno arrecato dalla formica Ercole nella travatura del legno dei soffitti: per sicurezza il bene resta inagibile fino al 2022.

Mentre il Parco provvede al risanamento del tetto, il Comune di Ronco realizza un nuovo ponte sul torrente Soana.

Sarà proprio nel 2022, anno di celebrazione del centenario del Gran Paradiso, primo parco nazionale d'Italia, che la Fucina vede la sua nuova apertura, ospita artisti che con il rame realizzano il percorso artistico che la collega con il paese e diventa bene valorizzato dal Fondo Ambiente Italiano. In questi anni iniziano anche gli scambi con altre realtà italiane di ecomusei, come miniere e Fucine, con l'ottica di rendere questo sito sempre più conosciuto e frequentato.

IL FUTURO

Non dimentichiamo la storia, è maestra di vita!

Permettiamo alle culture alpine non solo di essere ricordate, con ogni piccolo tassello, ogni tradizione, ogni ricordo, fiaba o leggenda, ma anche di vivere appieno il presente. E proprio con questo spirito vogliamo condividere l'idea che la Fucina del rame di Ronco, da produrre rame possa da oggi e con le altre architetture della borgata, produrre nuovo valore, diverso dal rame, ma ugualmente in grado di far vivere persone e attività in Valle, proprio come nei secoli più fiorenti!

UN SOGNO CONDIVISO

Il percorso di rinascita, iniziato e tuttora in corso, abbraccia l’intera borgata. Non solo il Parco e il Comune, ma anche un’ampia rete di collaborazioni che coinvolge il Politecnico e l’Università di Torino sta lavorando a un ambizioso progetto di rigenerazione architettonica, culturale, produttiva e turistica.

Il sogno è una borgata viva, dove si torni a produrre ricchezza, non più dal rame, ma dalla scoperta del passato, dal valore che arriva dalla terra e dagli animali, dagli ospiti che sceglieranno per pochi o tanti giorni la Valle Soana! È un progetto ambizioso, sì, ma concreto.

E poi?

Il futuro, quello vero, lo scriverà ognuno di noi.

Anche tu, che stai leggendo.

Vuoi scrivere la tua esperienza e le tue emizioni legate a questo contenuto?

Iscriviti e potrai far sapere a tutti cosa ne pensi!

Non ci sono commenti per questo articolo. Iscriviti per poter commentare.