Un metallo dai mille riflessi

Oh, buongiorno a voi che passate di qui! “Bongér” si direbbe nel patois della Valle Soana. Lo sapete che questa era una Fucina dove si lavorava il rame? E che io ero proprio un magnin? Un ruga! Ah che vita dura... però almeno si lavorava e quando ci sono tante bocche da sfamare anche lavorare duro era una vera fortuna.

Eh sì, alla fine del 1600, precisamente il 1675, questa fucina, proprio come la vediamo oggi, è entrata in funzione. Ci lavoravano fonditori e mastri ramai, con compiti diversi e ben coordinati tra loro. Erano vestiti di tutto punto per non cuocersi davanti al grande forno.

Qui da noi arrivava la calcopirite, il minerale che veniva estratto nelle miniere della Valle Soana e della Valchiusella, ma c'erano anche miniere ad Alpette e Sparone.

Non so se era peggio fare il minatore o l'operatore in Fucina, lavori pesanti, che però venivano pagati bene. E poi c'eravamo noi, i magnin, che quel rame lo sapevamo lavorare e nelle botteghe producevamo oggetti, pentole e monili.

Pensate che il rame è il metallo che l'umanità usa da più tempo: sono stati ritrovati oggetti datati 8.700 a.C.! Il rame è anche chiamato "oro rosso" per via della sua colorazione e in parte per il suo valore. Oltre che per la produzione di armi fin dalla Preistoria, il rame è stato ed è tutt'ora utilizzato come metallo da conio, oltrechè in elettricità ed elettronica.

Era un duro lavoro

Nella Fucina si fondevano la roccia e i rottami di rame di recupero che portavano i ramai. Il rame estratto con la fusione veniva colato in appositi ... "stampi" direste voi oggi, ma si chiamavano formelle. Queste erano impastate con acqua, terra grassa, sabbia e sterco di cavallo e poi cotte nel forno. Prima di essere utilizzate venivano cosparse di cenere perchè il rame fuso non si attaccasse.

Cosa non si faceva poi con questi lingotti di rame una volta raffreddati! Oggetti, attrezzi, pentole, qualsiasi cosa. Eh, la nostra abilità era proprio lì, saper dare una forma al semilavorato che compravamo in fucina.... qui entravamo in gioco noi magnin nelle nostre botteghe sparse nei vari paesi del Canavese.

Dentro la Fucina tutto è grande: l'altezza, il rumore, le finestre per far uscire il caldo e il fumo e anche le attrezzature.

Il forno di fusione era alimentato con carbone di legna e portato in temperatura con l'aiuto di aria compressa. I prati che circondano la fucina ospitavano le carbonaie, una è stata ricostruita poco più avanti e potete vedete come funzionava.

ll rame che fondeva a 1080° veniva colato nelle formelle e raffreddato fino a circa 500° per poterlo lavorare. Dalle formelle si estraevano lingotti che, dopo una prima battitura singola al maglio, si trasformavano in piattini. Questi venivano poi impilati uno sull'altro, separati tra loro da acqua e cenere fino a formare una "balla" che veniva poi portata al maglio per la battitura finale.

Il maglio è come un grande martello che batte su un’incudine su cui venivano poste le balle da lavorare. Sotto i colpi del maglio e con la maestria del forgiatore la balla si trasformava in una pila di scodelle (il cavato), pronte per i magnin che con martellatura e rifinitura producevano oggetti, come ad esempio i paioli.

Sui lati della fucina c'erano due camini, le forge, che servivano a riscaldare le balle nelle varie fasi di lavorazione, tenendole a 500- 600° per renderle duttili e malleabili.

E infine gli oggetti

Gli artigiani e gli stagnin

Intorno alla fiorente attività della Fucina gravitavano tantissime botteghe artigiane, in piemontese “boite”: era un lavoro di mani d'artista quello dei magnin, che sapevano trasformare il grezzo in oggetti spesso pregiati. Oltre al dare la forma desiderata con la martellatura, procedevamo con la cesellatura per decorare alcune parti e infine la lucidatura, che faceva con stracci intrisi di cenere.

Il maggiore uso del rame era in cucina, per questo le pentole e i paioli dovevano essere stagnati affinchè il cibo, cuocendo, non si contaminasse con le sostanze velenose prodotte dal contatto con il rame. L'artigiano addetto a ricoprire l'interno delle pentole con un sottile strato di stagno si chiavava “stagnin” .

E come veniva buona la polenta nel paiolo di rame! Sapete quelle pentole con il manico tipo secchiello, fatte apposta per essere appese nel camino.

La polenta, che cuoceva a fuoco lento, veniva che sapeva un po' di fumo e si condiva con il burro e la toma, il nostro formaggio piemontese. Oppure con lo spezzatino di carne e il sugo rosso.

Ancora oggi in alcuni ristoranti della zona si mangia la polenta vera, quella cotta a lungo nel paiolo di rame, proprio come una volta. Un tempo (i nonni se lo ricordano!) non c’erano le pentole in acciaio inox oppure quelle anti- aderenti. Nei tegami in rame si cuocevano cibi semplici e genuini, come la polenta, che sfamavano le povere famiglie di quassù.

Curiosità sulla vita in fucina

I Fonditori

I fonditori lavoravano davanti al forno a una temperatura di oltre 1000° e si coprivano quindi con strati di juta bagnata di acqua e cenere, che al calore del forno si seccava formando quasi una corazza. Un tempo non c'erano termometri e solo l'esperienza permetteva di capire quando il rame era cotto al punto giusto per essere raccolto e messo nelle formelle.

I Mastri

Il mastro forgiatore, che era il responsabile/direttore della fucina, teneva con le gambe, ben posizionata sotto al maglio, la “balla” che aveva una temperatura intorno ai 500°: anche loro, quindi, si coprivano bene con stracci.

I Bambini

Nei villaggi alpini i bambini hanno sempre lavorato, perchè dovevano collaborare al reddito famigliare. Erano impiegati negli alpeggi e nelle stalle, ad accudire il bestiame, oppure come spazzacamini. Nella nostra Fucina erano addetti a tenere bagnate con acqua e cenere le protezioni di stracci che avvolgevano fonditori e forgiatori.

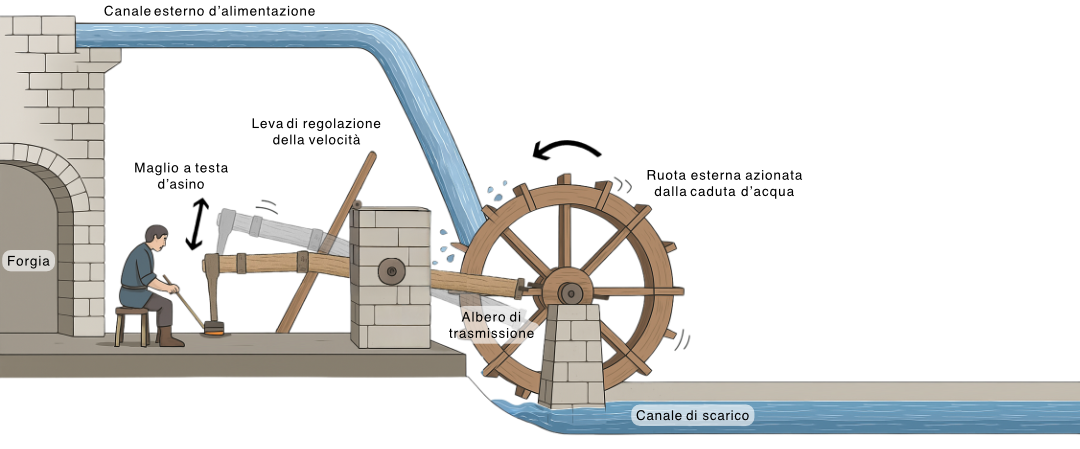

Ma come funziona la Fucina?